El presente trabajo tiene dos objetivos: por una parte, narrar hasta donde sea posible, los principales detalles de la visita que el célebre español realizara a Córdoba entre el 19 y el 21 de octubre de 1916; reflejar por otro lado cuáles fueron las percepciones reales y presuntas de la intelectualidad cordobesa ante aquella figura singular, ya reconocida por entonces como la más encumbrada expresión de la filosofía peninsular.

Es posible reconstruir de manera aproximada las horas que Ortega pasó en Córdoba y es posible destacar también tres proyecciones distintas que su corta estancia produjo de manera inmediata: la fuerte impresión que provocó Ortega en el público reunido en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba para escuchar su conferencia sobre “La Cultura Filosófica” título de la disertación; la relación que se suscitó entre Ortega y el joven abogado cordobés Deodoro Roca y por último los contactos que tuvo el visitante con Arturo Capdevila, otro novel abogado y poeta, integrante de la asociación liberal y progresista “Córdoba libre” donde participaban el mismo Roca y otras figuras de la cultura local como Juan Filloy, Arturo Orgaz y Saúl Taborda entre otros.

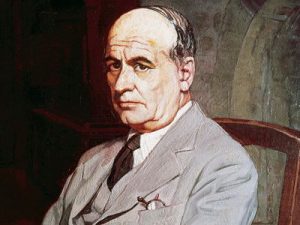

José Ortega y Gasset había nacido en Madrid el 9 de mayode 1883. Hijo de una familia vinculada al periodismo y las letras, hizo sus estudios primarios en el Colegio San Estanislao de Kostka y cursó la enseñanza secundaria en el colegio de los jesuitas, Miraflores del Palo de Málaga. Estudió y se graduó en la carrera de Filosofía luego de pasar por las universidades de Deusto (País Vasco) y Madrid. Entre 1905 y 1908 concurrió a las universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo, donde recibió la orientación neokantiana, impartida entre otros, por el profesor Hermann Cohen. De regreso en Madrid, fue profesor titular de la Cátedra de Metafísica a partir de 1910. En 1914 escribió con gran éxito su primera obra trascendente, Meditaciones del Quijote, la que más allá de su título, no expresaba un camino literario, sino que más bien constituía una introducción o una base del futuro pensamiento filosófico del autor.

Se percibe claramente en sus páginas, el alma inquieta de un lúcido ensayista que aleja su filosofía de las abstracciones y la vincula con su país, España, cuyo atraso con respecto a la modernidad europea lo perturba. Advierte también Ortega, que en tal momento histórico, “los españoles ofrecen a la vida un corazón blindado de rencor”. Promueve “el afán de comprensión entre las gentes” y convoca a derrotar los odios que visualiza en el espíritu español.

¿Hubo en Ortega una percepción temprana de la tragedia de la guerra, que deparó un millón de muertos entre 1936 y 1939 al conjuro del oscurantismo y la intolerancia? Como una línea paralela a sus preocupaciones del espíritu, Ortega inició en la misma época una acción cívica que lo vinculó enseguida con su antiguo profesor Miguel de Unamuno, con el eminente médico Gregorio Marañon, con Pérez de Ayala y otros grandes españoles de la época. Siempre en 1914, pronunció una conferencia, luego prolongada en el ensayo “Vieja y nueva política” donde postuló varias ideas- fuerza que debían ser profundizadas: democracia efectiva, liberalismo filosófico, una educación sin dogmas, convocatoria a una energía vital creadora, a “una vitalidad social” que condujeran a su vez a relaciones interpersonales y colectivas más humanas y por último el imperativo de la ciencia y la técnica.

La personalidad de Ortega apareció con la fuerza de un huracán en aquella España que transitaba la segunda década del siglo veinte y su fama se expandió prontamente hacia el continente americano.

Distintos hechos crearon entonces las condiciones para que Ortega pudiera venir como invitado a la Argentina. Por una parte la “Institución Cultural Española” fundada en Buenos Aires, había impulsado el desarrollo de una cátedra libre de cultura hispánica inaugurada por el notable filólogo Ramón Menéndez Pidal. Contemporáneamente y en otro escenario, José Ingenieros había dictado un curso sobre la filosofía española. Establecidas pues, las comunicaciones de la “Institución” con Ortega, este llegó al puerto de Buenos Aires el 22 de Julio de 1916. (1) Lo hizo acompañado por su padre el literato y periodista José Ortega Munilla, quien venía un poco de paseo y otro poco con su propio plan de actividades relacionadas con la prensa local, aunque estaba claro para él, que la estrella del periplo era su hijo. La mujer de Ortega y Gasset, Rosa Spottorno había quedado en España con los dos pequeños hijos del matrimonio (Miguel y Soledad) y embarazada del tercero (José) (2).

El ciclo de nueve conferencias que el ilustre pensador dictó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires se denominó “Introducción a los problemas actuales de la filosofía”, incluyéndose en esta serie temas como la epistemología, la axiología, es decir la problemática de los valores, la estética y la psicología. Según recuerda Hugo Biagini, el notable conferencista se explayó en sus disertaciones acerca de grandes figuras de la ciencia y de la filosofía alemanas, analizándose en particular las ideas de Brentano, Cantor, Dedekind, Einstein, Husserl, Lorena, Meinong y Minkowski (3).

El ciclo de las nueve exposiciones comenzó el 7 de agosto de aquel año 1916 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía ante un auditorio desbordante que en su ingreso rompió vidrios y ventanas y obligó la presencia reiterada de la policía (4).

Al mismo tiempo que Ortega desarrollaba estas disertaciones en horarios vespertinos, dirigía un seminario para profesores durante las mañanas, el que tuvo como objetivo fundamental analizar la filosofía de Immanuel Kant, ampliamente conocido por Ortega a partir de sus estudios de posgrado en Alemania.

Al terminar Ortega estas labores recibió una vez más el reconocimiento del público y un expresivo saludo del decano de la Facultad, Dr. Rodolfo Rivarola, quien incluyó en el saludo una frase que resultó al cabo una verdadera profecía. “Debemos a Ortega y Gasset el haber estimulado el interés por la filosofía, como no ocurrió jamás antes de ahora, en nuestra tierra. Las agradables horas que pasamos admirándole, serán fecundas, de toda fecundidad y provecho en el futuro. Quedará él, por este motivo, vinculado a este país mucho más de lo que podemos creer en este instante” (5).

Una vez concluidas estas conferencias, llegó para Ortega el momento de cumplimentar distintas invitaciones que había recibido del interior de país y que fueron respondidas con la presencia del pensador español en las ciudades de Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza. En el caso de Córdoba la iniciativa había partido del Centro de Estudiantes de Derecho, estimulada por las ediciones de La Voz del Interior de los días 28 de julio y 1 de agosto de 1916, es decir cuando Ortega había acabado de llegar al país. En el marco de estas visitas, los Ortega, padre e hijo, llegaron a Córdoba por ferrocarril procedentes de Tucumán en la mañana del 19 de octubre de 1916. Fueron recibidos en la estación por el decano de la Facultad de Derecho Dr. Ignacio Garzón, el Secretario General de la Universidad Ernesto Gavier, el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho José V. Auriol, el sacerdote español Alejandro Miguens Parrado, el Dr. Deodoro Roca integrante de la “Asociación Córdoba Libre”, el cónsul de España en nuestra ciudad Sr Caeiro y otras personalidades.

Los visitantes se alojaron en el “Plaza Hotel” y el mismo 19 de octubre fueron agasajados con una cena organizada por el “Círculo Social Español” (6).

Al día siguiente, viernes 20 de octubre, la actividad de los Ortega se dividió en dos horarios y escenarios distintos. José Ortega Munilla, que como hemos dicho, era el padre de Ortega y Gasset, disertó por la tarde en un salón preparado al efecto por la colectividad española. La conferencia se tituló “La fuerza de la debilidad” y fue auspiciada especialmente por Arturo Capdevila, acompañante de Ortega y Munilla en la ocasión (7).

Ahora bien: en realidad Ortega y Munilla no necesitaba presentaciones ni patrocinios especiales. Si bien es cierto que su hijo era en esta gira el orador estrella, no es menos cierto que aquel era un novelista y narrador destacado, director del diario “El Imparcial”, importante medio de prensa madrileño y además revistaba como miembro de la Real Academia Española. Dicho esto, volvamos ahora a Ortega y Gasset cuya conferencia titulada “La Cultura Filosófica” tuvo lugar el mismo 20 de octubre a las nueve y media de la noche en el colmado Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba. No hemos encontrado en los diarios de la época, La Voz del Interior, Los Principios y La Nación de Buenos Aires, ninguna referencia al contenido de aquella exposición escuchada con tanta expectativa. Bien dice Biaggini que “deberían ser rastreadas las huellas que dejaron las diversas visitas de Ortega al interior del país, relevando por ejemplo el eco que las mismas produjeron en el periodismo local, lo cual, como otras fuentes orteguianas no fue tenido en cuenta por la bibliografía más integral existente” (8). En este caso, con la ayuda del centro de documentación de la Universidad Nacional de Córdoba, hemos tenido la suerte de encontrar un artículo del Dr. Enrique Martinez Paz, publicado en la Revista de la Universidad, que fuera organizada por él mismo unos dos años antes. El trabajo de este eminente jurista y filósofo cordobés, fue publicado en el mismo mes de octubre de 1916, es decir muy pocos días después de la visita de Ortega a Córdoba y en sus breves páginas se advierte que un hombre intelectualmente tan sólido y riguroso como Martinez Paz, quedó fuertemente impactado por la personalidad de Ortega y Gasset. El profesor cordobés percibe en Ortega “un admirable don de expresión” que además “lleva paso a paso la intimidad de su propio pensamiento” expuesto con una “retórica simple” y con “una belleza sin ampulosidades”. Más adelante se detiene Martínez Paz en el clima espiritual que Ortega logró generar en aquella conferencia y en el contexto del siempre solemne Salón de Grados de nuestra Universidad: “En presencia de Ortega se siente algo así como un vaho de intimidad y un espíritu que viene suavemente hacia el nuestro”. Es en este punto, donde las palabras del maestro cordobés nos trasladan imaginariamente al magno escenario y nos permite recrear aquel instante de sensibilidad colectiva que debió embargar a los asistentes reunidos en el evento.

Martínez Paz, luego de escuchar a Ortega llega a la conclusión de que el pensador español constituye “la capacidad más fuerte y original que en filosofía ha tenido su país”. Compara a Ortega con Simmel y Eucken en Alemania, con Boutrox y Bergsson en Francia y con Benedetto Crocce en Italia.

Por otra parte Martínez Paz logra sintetizar no solo el carácter y la expresión de Ortega, sino también los principales rasgos de aquella conferencia. Por un lado percibe en Ortega “una vuelta a Kant” aunque sin adhesión dogmática, solo tomado como punto de partida para ir “más allá” de Kant. Advierte Martínez Paz, que según el notable pensador español la filosofía debe ser concebida “como un movimiento y en ningún caso puede ser entendida como un sistema exclusivo y absoluto”.

En tercer lugar anota que en Ortega hay una total ausencia de preconceptos. Expresa el conferencista que deben “recorrerse todos los senderos filosóficos y dudarse de todas las verdades”. Por ello resulta claro en la interpretación de Martínez Paz, que Ortega no pretende crear un esquema filosófico acabado y definitivo sino más bien un modo de pensar y actuar frente a la vida y la sociedad.

Por último observa el articulista que Ortega expone una “profunda preocupación patriótica”. “Es preciso incorporar España a Europa pero cuidando de no anular los rasgos de su personalidad”. “Trabajar con el pensamiento en Europa y el corazón en España. He allí la consigna”. Esto es lo que Martínez Paz escribe, no como citas de las palabras de Ortega, sino por el mensaje que transmite esta verba magistral (9). Creemos nosotros, reconociendo nuestra carencia de formación filosófica, que en esta invocación a España, aflora visiblemente “el hombre y sus circunstancias”, aunque hay que decir enseguida para no incurrir en un lugar común y en una mutilación del pensamiento de Ortega, que “la circunstancia” no es en sí misma ni una fatalidad ni una explicación, ni una justificación de nuestras vidas. La circunstancia es un elemento de la realidad que trae sin duda cargas materiales, psicológicas y afectivas, pero es antes que nada un desafío para aprovecharla en cuanto tiene de favorable y para transformarla en cuanto fuere necesario, desde la energía individual y colectiva.

Uno de los seguidores calificados que ha tenido Ortega ha dicho que “la voz ‘circunstancia’ resume su sentido original y designa, en consecuencia, todo lo que circunda al hombre: su cuerpo, su alma, su lugar geográfico, ‘la altura de los tiempos’, las instituciones, las costumbres, la tradición cultural, etc.” Con estos elementos el hombre debe realizar su vocación vital “presionando su circunstancia”. Porque al decir del mismo Ortega “el destino concreto del hombre es la reabsorción de su circunstancia” (10).

Con estas reflexiones dejamos ya atrás los aspectos específicamente filosóficos del pensamiento de Ortega y dejamos descansar también al Dr. Martínez Paz, a quien debemos el gran rescate del ambiente y las ideas que rodearon la conferencia del español.

Vayamos ahora al encuentro de Ortega con Deodoro Roca.

Horacio Sanguinetti, autor de una interesante y sentida biografía de Deodoro, ha dicho que el gran reformista cordobés era un caminante “sobre todo nocturno, por las calles ciudadanas, en compañía de amigos, oidores y contertulios, que eran en muchos casos altos espíritus” y que esas caminatas “se hicieron proverbiales”. “Así acompañaba a Ortega y Gasset hasta su hotel y luego el español retornaba hacia el estudio de Deodoro, que devolvía la escolta nuevamente hasta el hotel y así era de nunca acabar” (11). Creemos, al menos hasta ahora, que el episodio así narrado, debió ocurrir en alguna de las dos noches que Ortega pasó en Córdoba en aquella visita de 1916. Hemos revisado los diarios locales en sus ediciones que van de agosto de 1928 hasta mediados de enero de 1929, período que corresponde a la segunda visita de Ortega a la Argentina, pero esta vez el filósofo español no tuvo actividad académica en Córdoba sino en Buenos Aires y luego en Santiago de Chile y parece difícil que haya habido una visita privada a nuestra ciudad y que además haya permanecido ignorada por el periodismo local.

La última y prolongada permanencia de Ortega en la Argentina tuvo lugar entre mediados de 1939 y febrero de 1942, pero en esos años los caminos de estos dos amigos de algún modo se habían bifurcado. Ortega era por entonces un exiliado, pero también un desencantado con la experiencia de la República, mientras que Deodoro se mantenía solidario con todas las organizaciones que desde distintos puntos del país reivindicaban la República Española y levantaban sus voces contra el régimen de Franco. De todas maneras la relación que tuvieron estos dos hombres notables es digna de ser ahondada por investigaciones futuras. Lo cierto es que Roca y Ortega estuvieron juntos en 1916 y han debido de hablar cuestiones fundamentales para ellos. De filosofía, desde luego, ya que Deodoro era un estudioso de la materia y la enseñó en la Facultad de Derecho entre 1919 y mediados de 1921 (12).

También han debido de hablar de la Universidad, aunque vale aclarar que en modo alguno puede afirmarse que el ideario reformista haya sido traído por Ortega a estas tierras. En realidad la Reforma era un movimiento que ya venía germinando por impulso propio en la cabeza y el corazón de los jóvenes de Córdoba Libre, aunque debió de haber en aquellos diálogos inquietudes comunes en Roca y Ortega, algunas de las cuales se advierten en el maestro español cuando publica en 1930 el libro Misión de la Universidad.

En esta obra, recordada por Juan Mantovani, gran pedagogo argentino, Ortega advierte el peligro del “nuevo bárbaro”, es decir, “el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también”.

La culpa de esta barbarie la imputa al “especialismo” como lo denomina atribuyéndolo a las pretenciosas universidades del siglo 19. Mantovani afirma en su interpretación de estas opiniones de Ortega que “por su sola condición de ingeniero, médico, abogado, sin compensación cultural, el hombre se convierte en un fragmento humano. A ello se debe la decisión de Ortega al declarar que la función primaria y central de la Universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales” (13).

Anota también Mantovani que la necesidad de amalgamar profesión y cultura, como reclamaba Ortega, dio origen a algunas experiencias argentinas, como la aprobada por el Consejo Superior de la Universidad de La Plata en los primeros meses de 1943, a instancias del entonces Rector Alfredo Palacios, por la que se creó una asignatura común para todas las facultades que se denominaba “La Cultura Moderna. Sus grandes etapas”. Había dos asignaturas comunes más, que el estudiante podía elegir entre los siguientes temas: 1- los problemas sociales de América; 2- los problemas filosóficos del hombre actual; 3- los problemas de la conducta social del hombre americano; 4- el pensamiento científico, sus formas y evolución; 5- figuras ejemplares de la cultura americana; 6- problemas de la economía política.

Retirado Palacios de la Universidad de La Plata, la experiencia fue suspendida por el sucesor y ya no fue repetida (14). Así las cosas es evidente que Roca y Ortega no podían sino coincidir en una visión de la Universidad que vuelta contra el “especialismo” hiciera del profesional, más allá de sus incumbencias, una persona culta en el sentido integral de la palabra.

Otro tema de la agenda abierta que tuvieron Roca y Ortega ha sido muy probablemente la pasión común por la cultura española de la que el propio Ortega fue un altísimo exponente.

Roca quedó tan entusiasmado con la visita de Ortega que años después luchó y consiguió traer a nuestra Universidad a Eugenio D’ Ors, otro gran intelectual de la península. Eufórico dijo Deodoro entonces: “Sobre los mares soplan vientos de universalidad trayéndonos las voces de España renacida: ayer Ortega y Gasset, hoy Eugenio D’ Ors…” (15).

Al morir Deodoro Roca, su íntimo amigo, el poeta Arturo Capdevila escribió estos versos, por demás expresivos de lo que sostenemos.

“En él vivía un español

que nunca al argentino fue desdoro

un madrileño había en él,

y en los crepúsculos un moro” (16)

Y precisamente Capdevila fue el tercer receptor cercano de la presencia de Ortega y Gasset en Córdoba, anfitrión y acompañante de los dos Ortega, padre e hijo durante muchas horas, por lo que escuchamos al propio Capdevila en nuestra ya lejana adolescencia.

El poeta era un gran amigo de nuestros padres y visitante de la familia cada vez que venía a Córdoba, ya que estaba radicado en Buenos Aires (17). No tenemos ningún recuerdo de relatos o referencias sobre lo que pudieron haber hablado Capdevila y Ortega. Pero cualquiera haya sido el diálogo excluyamos la banalidad y aseguremos la trascendencia. El tema de aquel momento pudo haber sido el liberalismo filosófico, la Reforma en ciernes como manifestación superadora de la educación dogmática o acaso las teorías de Sigmund Freud, por quien se interesó seriamente Ortega unos años más tarde, al igual que Capdevila entre nosotros (18).

El sábado 21 de octubre de 1916, después del almuerzo donde fueron una vez más agasajados, Ortega Munilla y Ortega y Gasset partieron a Mendoza en tren. La máquina se detuvo dos horas en el atardecer de Río Cuarto sirviéndose una “copa de champagne” en el Centro Español.

En la comitiva de la recepción estuvieron varios vecinos notables de aquella ciudad: Gumersindo y Julio Alonso, Vicente Huidobro, José M. Sugasti, Bautista Nicuesa, F. Basanta, Luciano Subiranch, Bernardo Fernández y Urbano Alvarez entre otros (19). Así concluyó aquella visita trascendente del filósofo español que estuvo tan ligado a la Argentina, que reiteradamente nos elogió y nos criticó, de extraordinaria vitalidad intelectual y versatilidad temática, cuyo pensamiento y cuyas posiciones pueden o no compartirse, pero que aún hoy son objeto de estudio en todo el mundo porque se refieren más que a una disciplina abstracta a una visión del hombre, concreta y actual.

Noviembre de 2016.

(1) BIAGINI, Hugo. E. “Ortega en la Argentina”. Todo es Historia, N° 220, Buenos Aires, agosto de 1985,ps. 39/41

(2) GRACIA, Jordi. Jose Ortega y Gasset. Serie Españoles eminentes, Taurus, Fundación Juan March, Buenos Aires, 2014, ps. 228/229.

(3) BIAGINI, Hugo E. ob. Cit., p. 41

(4) BIAGINI, Hugo E. ob. Cit., p. 41

(5) BIAGINI, Hugo E. ob. Cit., p. 41

(6) LA VOZ DEL INTERIOR. 20/10/16. p.4

(7) LA VOZ DEL INTERIOR. 20/10/16. P 4

(8) BIAGINI, Hugo E. ob. Cit., p. 49

(9) MARTÍNEZ PAZ, Enrique. Revista de la Universidad Nacionalde Córdoba, año III, octubre 1916.

(10) PAITA, Jorge A. “Dos aspectos en la filosofía de Ortega y Gasset”. Sur Revista bimestral, Homenaje a Ortega, N° 241, Editorial Sur, Buenos Aires, Julio/Agosto 1956, ps. 54/55

(11) SANGUINETTI, Horacio. La trayectoria de una flecha. Las obras y los días de Deodoro Roca. Librería histórica, Buenos Aires, 2004, p.10.

(12) SANGUINETTI, Horacio. Ob. Cit., Ps. 121/124. 97

(13) MANTOVANI, Juan “Ortega y la idea de Universidad”. Sur Revista bimestral. Núm. Cit. P. 138.

(14) MANTOVANI, Juan. Ob. Cit., p. 139.

(15) SANGUINETTI, Horacio. ob.cit.p, 405.

(16) ARGARAÑAZ, Juan de la Cruz. El freudismo reformista 1926-1976. Editorial Brujas. Córdoba, 2007, p. 33.

(17) ARGAÑARAZ, Juan de la Cruz. ob. Cit. p. 74.

(18) ARGAÑARAZ, Juan de la Cruz, ob. Cit. Ps. 31 y 74/76.

Publicado en Hojas de Cultura. 2020. Compilación de una Experiencia. Capítulo II. Hojas de Historia. Editorial Brujas. Córdoba. Argentina.