En 1615, diez años después de que Cervantes diera a la luz por primera vez las excelsas aventuras de aquel maravilloso personaje de la Mancha, vuelve, ascendido de “ingenioso hidalgo” a “ingenioso Caballero”, el incomparable Don Quijote, ese loco sublime cuya pasión por el bien continúa desgranándose a lo largo de su perenne andanza. Se ha cumplido, pues, en este año de 2015, el cuarto centenario de la publicación de la II Parte de la inmortal obra de Miguel de Cervantes Saavedra, justamente reconocida como la madre de la novela moderna.

Desde estas páginas queremos sumarnos, modestamente, a la celebración de este acontecimiento, que tiene profunda significación para la cultura universal. Y con las disculpas del caso, confesamos desde ya que abusando de la benevolencia del lector, hemos de valernos de una experiencia personal (aunque de validez general) en cuanto al tema de estas reflexiones.

Ya en nuestra primera lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, lectura juvenil, simple, poco reflexiva debido a la escasa aptitud de quien la emprendía, nos enamoramos del personaje. Más que la jerarquía literaria de la obra, su estilo originalísimo, el personal ingenio del autor que logra teñir de poesía por medio del mundo imaginario de su ficción la realidad de una sociedad y una época; más que el magistral uso de la lengua, la acertada combinación del humor con reflexiones profundas, y cuantos más elementos del arte narrativo otorgan a la genial novela de Cervantes el carácter de cumbre de la literatura universal, (todo lo cual no estábamos en condiciones de valorar, en aquella primera lectura, por no estar debidamente pertrechados para ello), atrajo nuestra admiración el extraordinario personaje, sus virtudes humanas, su enloquecido idealismo, su libertad, su vocación por el bien, la significación espiritual de sus hazañas.

Afortunadamente, posteriores lecturas más conscientes, mejor aprovechadas, de aquellas que fertilizan el alma y permiten hundir la conciencia en el encanto que produce la magia de la alta literatura, esas lecturas ─reiteramos─ no menoscabaron, no atenuaron la inicial admiración por el personaje; antes bien, la incrementaron por la mejor percepción de sus sueños, por la más cálida aceptación de sus ideales. Y el Caballero de la Triste Figura instaló en nuestro interior su perenne presencia.

Pero he aquí que de pronto, por aquellos años de esas lecturas juveniles, un caso literario procedente de un poeta argentino que admiramos principalmente por su condición de luchador social, de apasionado de la verdad y la justicia, soñador idealista de un mundo mejor, en una palabra, quijotesco, el poeta Almafuerte, hizo germinar en nuestra conciencia un conflicto íntimo al que por largo tiempo no le encontrábamos respuesta.

Leemos en las obras poéticas de Almafuerte, el soneto titulado “Dijo Sarmiento”. Y cuál no sería nuestra sorpresa al enfrentar estos versos: Loco, sí: mas de aquellos delirantes / que mueren en la ley de sus locuras, / y no en brazos de fígaros y curas / como el vil mentecato de Cervantes. ¿Cómo? ¿Nada menos que nuestro querido y admirado Almafuerte trata de “vil mentecato” a nuestro querido y admirado Don Quijote de la Mancha? No podíamos explicarlo.

Releímos varias veces el Capítulo LXXIV, a ver si encontrábamos en los resquicios de las descripciones y explicaciones de Cervantes algo que nos orientara en la búsqueda de no sabíamos qué. Algún ventanuco parecían abrir las palabras de Alonso Quijano: “Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno.” Pero no. Esto volvía a señalarnos que Don Quijote había renegado de su ideal y por lo tanto no moría en la ley de sus locuras. Y esto justificaba, pensábamos con no poco dolor, el calificativo de Almafuerte. Si no había sido capaz de sostener hasta la muerte sus ansias protectoras y solidarias, sus sueños luminosos, su vocación de bien, y en lugar de morir luchando por sus altos ideales, moría “en brazos de fígaros y curas”, el poeta argentino tenía razón. Sin embargo estos razonamientos no lograban apartar de nuestros sentimientos la fascinación por el insigne Caballero de la Mancha. No fue breve el tiempo que convivimos con este conflicto interior. Hasta que por fin nos llegó, como caída del cielo, la respuesta definitiva, en una brillante interpretación de la muerte de Don Quijote.

Se trata del breve ensayo de Arturo Orgaz, ilustre Maestro que prestigió la cultura de nuestra Córdoba y del país, titulado “Sobre la muerte de Don Quijote”, publicado en primera instancia en “La Voz del Interior” y recogido luego en libro.1

Según la aguda interpretación de Arturo Orgaz “no era Don Quijote quien moría. Era otro, muy otro. Don Quijote debía escapar”. Ese otro, muy otro, era Alonso Quijano, el Bueno, en quien Don Quijote se había encarnado para hacer realidad sus sueños e ideales, cuyo cuerpo abandona en ese momento culminante para emprender su última y definitiva salida hacia los cuatro rumbos y hacia todos los tiempos.

“El propio moribundo ─dice Orgaz en párrafo que merece citarse in extenso─ desengaña a sus confusos asistentes y les pide albricias: no era Don Quijote de la Mancha a quien rodeaban sino al bueno de Alonso Quijano, el vecino sin historia y sin relieve, el intrascendente amigo de morigeradas costumbres y saber lugareño; no era Don Quijote… Y el bueno de Alonso que, a tiempo de morir, no ha logrado del todo desprenderse de la influencia luminosamente perturbadora de Don Quijote, aparentemente ahuyentada o sepultada, para explicar su súbita transformación exclama con frase de maravilloso encanto: −Señores, vámonos poco a poco; pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”.

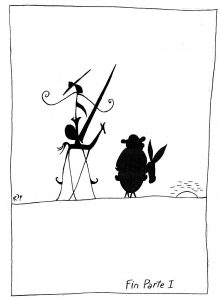

Más adelante nuestro autor reafirma: “No había duda: se moría Alonso Quijano y no el Caballero de la Triste Figura”. Y nos recuerda que a consecuencia de haber confundido la muerte “del buen vecino” con la del inmortal Caballero de la Mancha, el gran quijotista Miguel de Unamuno, “incitó alguna vez a reconquistar el sepulcro de Don Quijote”. Y explica su disidencia en algo fundamental con el insigne Rector de Salamanca, quien da por muerto a Don Quijote. “Siendo Don Quijote quien fue, −dice− habría sido simbólicamente atroz que debiera extinguirse, disolviéndose en el hecho necesario que demuestra la miseria irremediable del género humano. Pues Don Quijote, más que una síntesis biológica perecedera, poseía significación de espíritu universal, infinito y siempre presente en las supremas ansias por realizarse”. Más adelante agrega: “Don Quijote no podía morir y esto fue admirablemente sentido por Cervantes. Era preciso liberarlo de su carnal envoltura, devolvérsela al bueno de Alonso Quijano quien debía estirarse con toda la penuria de su osamenta y toda la incomprensión de su infidelidad, para que allí lo encontrara sosegado, razonable, contrito y absuelto, la Muerte. Don Quijote se escapó de Alonso Quijano, dejándole el placer mediocre de la abjuración y el retorno a su vulgaridad lugareña; se fue el Caballero de la Triste figura mundo afuera”.

Hemos querido transcribir in extenso esta magnífica interpretación, a pesar de lo que aconseja la prudencia con respecto a no exagerar en el uso de las citas, porque estimamos absolutamente necesario trasmitir con la mayor claridad la aguda explicación del recordado Maestro de Córdoba.

Nunca será demasiado nuestro agradecimiento a quien con su diáfana, penetrante, sutil interpretación de ese momento tenso con que Cervantes culmina su libro, nos allanó el camino hacia la superación de aquel conflicto íntimo producido por el enfrentamiento en la interioridad de nuestra conciencia, de dos sentimientos igualmente apreciados. Él nos dio la salida: si Almafuerte no advirtió que no es Don Quijote quien muere aquella tarde “en brazos de fígaros y curas”; si él entendía, como la mayoría, que quien abjuraba de su ideal era Don Quijote, lógicamente no podía aceptar la abjuración del héroe y por lo tanto merecía su desprecio por haber sido incapaz de morir “en la ley de sus locuras”. Esto justificaba el duro calificativo, y más aun, enaltecía la recia personalidad del poeta argentino, quien no trepidó en expresar su verdad con dureza, aun conociendo la unánime opinión contraria de los más grandes pensadores.

Tampoco puede achacársele falta de perspicacia a nuestro poeta por haber confundido la muerte de Alonso Quijano con la de Don Quijote −“que jamás aconteció”− como afirma Arturo Orgaz, si grandes quijotistas de la talla de don Miguel de Unamuno experimentaron esa misma confusión.

No nos consta que alguien, antes del referido artículo de Arturo Orgaz, haya advertido tan sagazmente cómo Cervantes, que conoce con exactitud lo acontecido, muestra el momento en que Don Quijote abandona su encarnadura en Alonso Quijano, se sale de ese cuerpo, lo deja abjurar y morir, mientras él, el Caballero, emprende “mundo afuera” la eterna aventura del ideal, de los sueños posibles e imposibles, de la libertad y del Bien.

Alto mérito del Maestro cordobés, pocas veces reconocido, que nos complacemos en destacar.

1 ORGAZ, Arturo, Pro y contra del hombre, Córdoba, Assandri, 1956, p. 115

Octubre de 2015.

Publicado en Hojas de Cultura. 2020. Compilación de una Experiencia. Capítulo VII. Hojas de Historia. Editorial Brujas. Córdoba. Argentina.