El torito comenzó siendo un peleador callejero, que no medía la intensidad del combate a la hora de intercambiar golpes en las trifulcas de barrio. Un “fighter” como lo llamarían pocos años después los diarios norteamericanos en sus columnas deportivas.

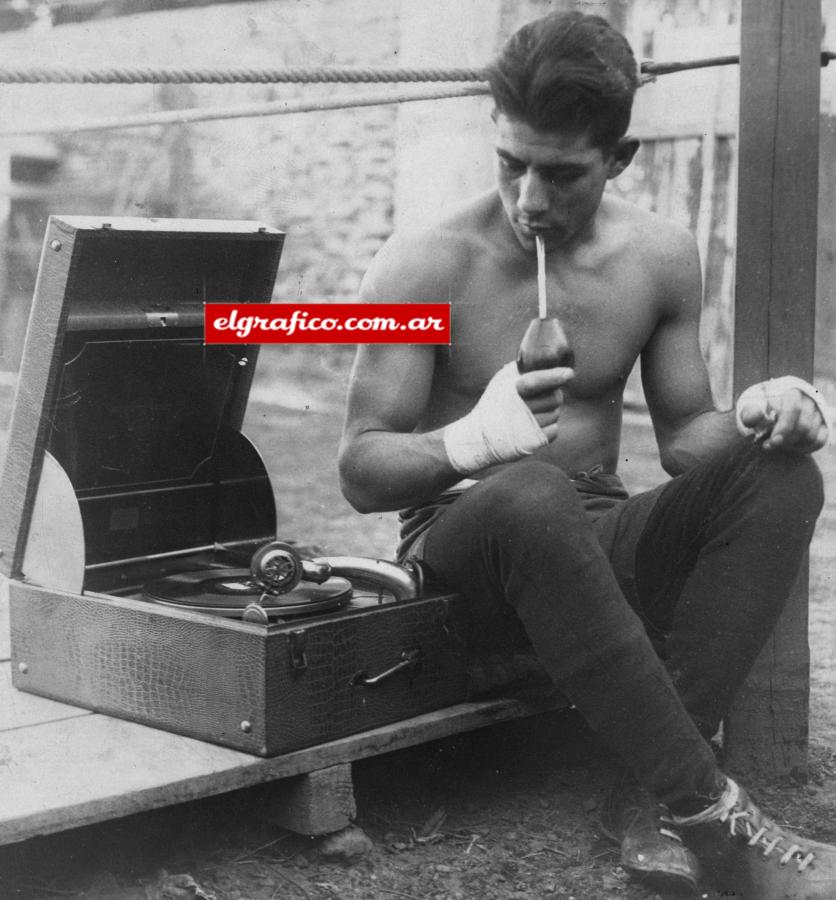

Dueño de una atrayente sonrisa, pronto desarrolló una gran campaña como boxeador amateur, manteniéndose invicto a lo largo de cuarenta y ocho peleas. Al hacerse profesional, con apenas dieciocho años, encendió como nadie antes, una pasión de multitudes por el boxeo. El escenario de sus más importantes peleas fue el viejo estadio de River, situado por entonces en la manzana donde confluían las calles Alvear y Tagle, zona próxima al actual edificio de la facultad de Derecho de la UBA.

De todos los barrios de la ciudad, cada vez que peleaba Suárez, se veía llegar al estadio a la gente humilde de Buenos Aires, trepada en rústicas camionetas, colectivos y tranvías de la época, provista de pitos, matracas y bocinas para alentar al querido “torito de Mataderos”.

El anterior ídolo del boxeo argentino había sido Luis Angel Firpo “el toro salvaje de las pampas”, derrotado por Jack Dempsey en discutida pelea. Firpo fue sin dudas, un hombre respetado, de sobrias actitudes personales y probada valentía en el ring, pero no produjo en las multitudes la fascinación que en forma inmediata provocó Suárez.

En la Argentina los dos más grandes éxitos del torito tuvieron lugar precisamente en la cancha de River con localidades colmadas de público. Derrotó en marzo de 1929 a Luis Rayo y un año después venció al gran boxeador Julio Mocoroa con lo que alcanzó el título de campeón argentino de la categoría liviano. Estaban dadas las condiciones para que Suárez repitiera la gesta de Firpo, es decir para ir a los Estados Unidos a buscar el campeonato del mundo, que al “toro salvaje” le había sido esquivo.

En los primeros meses de 1930, Suárez viajó en barco al país del norte, previamente despedido en Casa de Gobierno por el Presidente Irigoyen. Lo hizo acompañado por su muy joven esposa Pilar Adelina Bravo, el entrenador Enrique Sobral y el empresario José Lectoure.

En términos boxísticos el periplo resultó un éxito. Entre julio y octubre de 1930 Suárez realizó cinco peleas, tres de ellas en el Yankee Stadium y dos en el mítico Madison Square Garden y en todos los casos resultó triunfador. Llamó la atención sin embargo que el “torito” tanto en las peleas como en su entrenamiento diera muestras de una cierta merma física y una sensación de inesperada debilidad.

Cumplida esta pequeña campaña en Estados Unidos, Suárez regresó a la Argentina. Para un combate por el título mundial debía esperar. En la reaparición ante su hinchada, venció al chileno Estanislao Loayza, otra vez en la cancha de River en marzo de 1931. A todo esto los empresarios Ismael Pace y José Lectoure avanzaban en la construcción de un estadio cerrado, financiado en parte por las jugosas recaudaciones que dejaban las peleas de Suárez. Debía ser cerrado para evitar a los espectadores las inclemencias del tiempo y además con suficientes espacios para albergar al público que cada vez más, a través de Suárez, se interesaba por el boxeo.

El torito, luego de esta pelea, recibió buenas noticias de parte de los promotores norteamericanos. Regresó a los Estados Unidos y allí comenzó una serie de desinteligencias entre su entorno familiar, el mismo Suárez y la firma Pace y Lectoure. En esas condiciones conflictivas y con una disminución física más visible, debió enfrentar como paso previo a una chance por el título mundial, al boxeador yankee de origen italiano Billy Petrolle quien lo derrotó categóricamente en el noveno round. La pelea tuvo lugar en el Madison a mediados de 1931, cortándose así la posibilidad de que el torito pudiera combatir por la corona ecuménica.

De regreso una vez más a la Argentina, un torito cada vez más decaído, debió exponer su título argentino de peso liviano ante Víctor Peralta, “el jaguar”, quien puso nocaut a Suárez en el décimo round. A partir de allí, aun cuando el retiro no fue inmediato, la carrera, la salud, la fortuna y la vida sentimental del ídolo, entraron en un tobogán definitivo.

Algún tiempo después, con el diagnóstico de la tuberculosis, Suárez ingresó en el famoso hospital de Santa María de Punilla, por entonces enteramente dedicado a las enfermedades pulmonares. A lo largo de la primera mitad del siglo 20 o al menos hasta 1945 aproximadamente, el hospital estuvo abarrotado de pacientes y en muchos casos, la internación del enfermo estaba acompañada por radicación de la familia o parte de ella en Santa María u otras localidades cercanas, desde Bialet Massé hasta La Falda.

La tuberculosis hizo estragos en ese período y su retroceso sostenido fue producto de la aplicación de la penicilina.

En la infancia hemos escuchado en el ambiente médico de nuestro padre, anécdotas y relatos sobre el flagelo de la tuberculosis y su repercusión en Córdoba, narrados por Gumersindo Sayago, dirigente de la reforma universitaria y José Antonio Pérez, ambos grandes tisiólogos, y hemos escuchado también las coincidentes expresiones de un clínico notable y profundo como Agustín Caeiro. Ellos daban cuenta de la magnitud que había tenido este hecho, como desafío no sólo a la salud pública y privada sino también por las prevenciones, temores y prejuicios que el mal había despertado en la población.

El torito fue una víctima que no tuvo recuperación. En los últimos tiempos de su enfermedad había dejado el hospital y vivía en una casilla que en solidaria actitud le había cedido el encargado del natatorio del Parque Sarmiento. Este buen hombre, Rogelio Otero y su esposa Ana Rosa de Otero dieron a Suárez el cariño que pudieron y le brindaron los cuidados que estaban dentro de sus posibilidades.

El gobernador Amadeo Sabattini, enterado de la situación, puso a disposición de Suárez los servicios de un médico particular, el Dr. Pedro Caballero Vera. Finalmente el torito murió asistido por dos practicantes del Hospital Rawson en los primeros minutos del 10 de agosto de 1938, es decir, hace ochenta años exactamente. Recibió honras fúnebres durante varias horas en el Córdoba Sport Club y una vez trasladados sus restos, lo despidió una multitud en el Luna Park y en el cementerio del Oeste en la ciudad de Buenos Aires.

Años más tarde el célebre escritor Julio Cortázar escribió un cuento titulado “Torito” y lo dedicó a su profesor, Jacinto Cúcaro, “que en las clases de pedagogía del normal Mariano Acosta, allá por el 30 nos contaba las peleas de Suárez”.

De esta manera Cortázar, amante del boxeo, “resucitó” de alguna forma al “torito de Mataderos”. El relato se refiere claramente a Suárez y es en definitiva un monólogo del gran boxeador vencido por la tuberculosis y por la vida. Cuenta sus padecimientos y recuerda también algunos episodios resonantes de su vida deportiva.

Dice Suárez a su interlocutor que viene a ser Cortázar, porque este lo difunde a través de la interpretación de aquellos terribles momentos: “lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha que son largas las noches de invierno… siempre a la cama temprano, a las nueve o a la diez… y ahora todo el tiempo así, mirando el techo… Pa peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. Ni mear solo puedo”.

Casi en la conclusión del cuento el protagonista expresa ya casi abandonado a su suerte: “una cosa que me duele es que no te dejan levantar, a las cinco estoy despierto y meta mirar pa’ arriba. Pensás y pensás, y siempre lo malo, claro”.

Cierto es que el torito se acuerda también de sus buenos tiempos. Mantiene vivo el interés por el tango y manifiesta a su modo admiración por los maestros Canaro, Fresedo y Pedro Maffia que por lo demás habían asistido a sus grandes peleas. Recuerda que hay un tango que evoca su trayectoria: “de Mataderos al centro, del centro a Nueva York” y agrega “me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio…”.

De sus dos grandes rivales argentinos Luis Rayo y Julio Mocoroa, el Suárez del cuento habla con el mismo cariño que de la hermanita que le da el jarabe y le pone las inyecciones. Es que el Suárez verdadero tenía un fondo de mansedumbre que solo decayó en nitidez por la pérdida gradual de la salud y por la rebeldía ante la suerte adversa, lo que se tradujo en conflictos con sus apoderados y con su propia familia.

Se nos dirá que es impropio hablar de “resurrección” en el caso del cuento de Cortázar porque más bien recrea la amargura del final de Suárez.

Estamos convencidos sin embargo de que haber revivido al torito a través de semejante pluma, ha sido un gigantesco aporte del autor para imponerlo en una memoria mucho más amplia que la de los viejos seguidores del boxeo, llevándolo a la literatura y al conocimiento de lectores que Cortázar tiene en todo el mundo. Ellos descubren así al Suárez real, su gloria, su drama y el contexto social y geográfico de una enfermedad devastadora.

Noviembre de 2018.

Bibliografía y fuentes consultadas

1. BRONDO, Héctor. Un ídolo a las trompadas contra la tuberculosis. La Voz del Interior, edición impresa del día 7 de febrero de 2016.

2. CARBONETTI, Adrián. Un plan para combatir la tuberculosis en la década del 30. Salud colectiva. On line 2008, Vol. 4, nº 2, págs.. 203-219.

3. CARELLI LYNCH, Guido y BORDON, Juan Manuel. Luna Park. El estadio del pueblo. El ring del poder. Sudamericana. Buenos Aires, 2017.

4. CORTÁZAR, Julio. “Torito”. Cuentos completos 1. Colección contemporánea.

5. Ediciones de los diarios La Nación y La Voz del Interior correspondientes a los días 11, 12 y 13 de agosto de 1938.

Publicado en Hojas de Cultura. 2020. Compilación de una Experiencia. Capítulo II. Hojas de Historia. Editorial Brujas. Córdoba. Argentina.